お知らせ

Zoom(オンラインミーティングシステム)を活用します

弊所では病気やけがで今まで通り働いたり生活することが難しくなってしまった方の障害年金のご相談や、がん患者等病気を抱えながら仕事をしている方の労働相談や使える制度に関するご相談をお受けしておりますが、このようなご状況の方にわざわざ事務所まで足を運んで頂くことが心苦しく思う気持ちがありました。かと言って、こちらから伺うといっても、家に来られても困るという方もいらっしゃいますでしょうし、ご依頼者のお近くの喫茶店でお話しすると言っても、非常にプライベートな話なので、なかなか難しいところがあるのが正直なところです。

電話やメールや郵送等々で対応するのも、ご本人確認というところで限界もあり、一度はお顔を合わさせてお話しないと手続きを進められないというところもあり、せっかく遠方からお問合せ頂いても、なかなか先に進めないということもありました(ちなみに今まで関西方面や四国。日本で年金加入記録があるということでフィリピン等海外からもお問合せ頂いています※弊所は横浜関内にあります)。

そんな中で、しばらく前から注目していたオンライン会議システムZoom。

こちら(→ZOOMアカデミージャパンさん)で丁寧に使い方を教えてくださるということで、Zoom無料体験会参加してみました。全国津々浦々、海外からご参加の方もいらして、たまたま平日の昼間だったからか女性ばかり10数名で明るい雰囲気で、色々と教えて頂きました。

そんな訳で、これからZoom相談を取り入れることにしました。

弊所では基本的に相談は初回から有料なのですが(これには色々と思うところがありそうしています。それについてはまたの機会に。)、Zoomでご面談して頂く方については、初回30分のみは無料でお受けしたいと思います。

ただし、こちらの業務の都合により、限られた日時でご案内させて頂きますので、ご了承ください。

今月(平成30年2月)については、20日(火曜日)10:00~15:00の間のみ受付させて頂きます。

また、来月以降の予定についてはこちらの「お知らせ」にてご案内いたします。

ご予約はお問合せフォームよりお待ちしております。

今後は面談だけでなく、セミナーや講座等もZoomで開催してみたいと思っています。

おそらく様々なスキルをお持ちの方が今後Zoomでサービスを提供されるようになってくるかと思いますので、今回うちに相談するしないに関わらず、Zoomのアカウントは取っておかれると良いのではと思います。仲間内のミーティングなどもご自宅で出来て便利そうです。

本当に空間を越えられる時代になったのだなぁとしみじみ思います。

ことり社会保険労務士事務所 藤野

ご相談を承れる内容) 老齢年金・障害年金(外部疾患・糖尿病・がん・脳疾患・うつ病等)・遺族年金・死亡一時金・年金の選択・離婚時年金分割・在職中の年金・海外に住んでいる方の日本の年金手続き・年金記録問題

その他、年金以外での社会保険・労働保険に関すること 傷病手当金(健康保険)・高額療養費 ・労災保険 ・雇用保険 ・労働問題 ・退職時のトラブル ・職場でのお悩みなど

勉強会講師・遺族年金のこと

先日、所属している年金研究会で講師をしました。

こちらの研究会は社会保険労務士登録をしている人のみが参加できる会です。

今回のテーマは、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて」でした。

生計維持認定対象者・生計同一認定対象者について確認し、認定の要件、収入に関する要件そして、弊所でも相談の多い、事実婚関係についてお話ししました。

あまり例はないですが、重婚的内縁関係についても触れ、最後に遺族年金の再審査請求容認事例のお話しをしました。

年金請求に当たって、色々とテクニック的なところもある訳ですが、やはり最終的には法律や通達がどこまで満たせているかというところかと思います。この部分は、なかなか専門家でないと判断できないところかと思いますし、逆に言うと、専門家のスキルが問われる部分かと思っています。

私自身も、申立書を書く案件や、不服申し立てをする場合は、法律(国民年金法・厚生年金保険法)の該当箇所を再確認し、関連通達に目を通し、過去の似たような裁決例((再)審査請求)や年金関係の判例(裁判)を探して、万全な体制で書類を提出することを心がけています。

そうそう、あともう一つ、とても大事なことがありました。

依頼者のお話をよく聞くこと。

これは、講義でもちょっと話に出しました。

他の人が「この人おかしなことを言っている」と思うようなことでも、本当にそうなんだろうか?どうしてこういうことをおっしゃってるんだろうかと疑問を持つこと。

そして、ちょっと一息入れて雑談しているような時に、これは!と思うようなお話を聞けることもあります。

ご本人には何気ない話だったり、関係のない話だと思うようなことでも、こちらからするとその話は重要だよね!と思うこともある訳です。

そのあたりの、情報の重要度についてのアンテナは今までの経験に裏打ちされた勘みたいなものが働きます。

少し大げさな話ですが、こちらのHPを探してこの文を読んで下さっているのも、何か勘みたいなものが働いてのことと思います。(そこまで大々的に宣伝してる訳でもないので)

あるご依頼者の方には、「ことりさんの事務所を見つけて、お願い出来たのも、亡くなった主人が導いてくれたのかもしれないわ」とおっしゃって下さいました。なんだかスピリチュアルな感じになってしまいそうですが、その後、ご主人が遺された遺族年金を受給されて穏やかに過ごされてる様子を聞くと、そういうこともあるかもななんて、思ったりもしています。

そうそう、離婚して全く生計維持関係もないのに、遺族年金だけほしいっていうのはナシですよ~。⇒子は受給できる可能性はあります。

※過去の記事はこちらからご覧ください。 >>お知らせ一覧

【ホームページの情報に関する免責事項】

「当ホームページ」に掲載された内容については、正確さを期しておりますが、ご利用者ご自身の責任及び判断のもとにご利用ください。ご利用者が当ホームページの情報に基づき行う一切の行為について、弊所は一切の責任を負いかねます。

具体的なご相談は、直接弊所までお願いいたします。

年金と税金~扶養親族等申告書で税金が変わる~

年金からも税金がひかれることはご存知でしょうか?

国や基金等の老齢(退職)年金には所得税がかかります。所得税は年金の支払者(=厚生労働省等)が、支払い時に源泉徴収します。国からの年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上の場合は158万円以上あると、源泉徴収されます。この段落の最初の部分に、「老齢(退職)年金には」と書いています。そう、遺族年金と障害年金は非課税です。2つ以上の年金をもらっている場合は、税金がかかるか否かで選択方法もよく考えないと損してしまうこともあり得ます。

ちなみに、源泉徴収とは、支払者が支払いの際に税金をを差し引いて、それを国等に納付する制度です。

自動的に引いてくれるんだから、まぁ、間違ってないんじゃない??と思っていると、実は多く税金ひかれてたよ、なんてこともあり得なくはないです。

老齢(退職)年金の源泉徴収の際に、所得控除を受けることが出来ます。所得控除とは所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとしてくれるものです。

その個人的事情を教えてくださいというものが、「扶養親族等申告書」です。

その名の通り、この書類は、扶養親族はいますかー?とか、障害はないですかー?とか、聞いてくれています。

該当の方がいるとその分控除額が高くなります。控除額が高くなると、元の所得から引いていいですよ、という金額が高くなるので、税金を計算する時の元となる所得が低いことにしてもらえるんですよね。イコール税金が安くなります。

申告内容は正しく記載されてますでしょうか?

今年は8月末より、年金機構から扶養親族等申告書が発送されています。

例年は10月に届いていたのですが、税制改正により、平成29年分の税務署提出用の公的年金等の受給者の源泉徴収票(平成30年1月送付)に受給者および扶養親族等の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となり、マイナンバーの確認作業期間を多くとる必要があるために、早くなったようです。

また、税制改正により控除対象となる配偶者の要件が変更となりました。昨年の配偶者の所得状況等から変更がない場合であっても、平成29年分申告では控除対象でない配偶者が平成30年分の申告では控除対象となる場合や、平成29年分申告では控除対象であった配偶者が平成30年分の申告では控除対象とならない場合があります。

そのため、記載様式も変更しているので、分かりにくく感じられる方もいるかもしれません。

そもそも、こういった書類ってとても分かりにくいですし、一番大事なことは、この書類、出さないと所得控除が受けられませんので、出さないでおいておくと、税金が多くひかれます!!

書類の名前で勘違いされて、扶養親族がいないから出さなくてもいいやと思って提出しないでおくと、ご自身の基礎控除も受けることができませんので、控除を受けるために提出してくださいね!

【ホームページの情報に関する免責事項】

「当ホームページ」に掲載された内容については、正確さを期しておりますが、ご利用者ご自身の責任及び判断のもとにご利用ください。ご利用者が当ホームページの情報に基づき行う一切の行為について、弊所は一切の責任を負いかねます。

具体的なご相談は、直接弊所までお願いいたします。

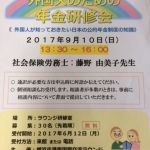

外国人のための年金研修会のご案内(2017年9月10日)

横浜市港南国際交流ラウンジさん主催の「外国人のための年金研修会」にて外国人が知っておきたい日本の公的年金制度の知識についてお話し致します。

法改正により、今まで原則25年の被保険者期間がないと老齢年金を受給できなかったところが、10年の被保険者期間にて受給資格を得られるようにもなりますので、外国人の方も、より日本の公的年金が身近になったとも言えます。

自国の日本人でもなかなか複雑で理解しきれない日本の公的年金制度ですが、老齢年金だけでなく、遺族年金・離婚時の年金制度等々、公的年金制度全般の押さえておいて頂きたい点をお話します。

年金受給間際の世代だけでなく、どの世代の方にも聞いて頂ける内容です。

お申込みは横浜市国際交流ラウンジ https://www.konanlounge.com/ まで直接お願い致します。

ご案内チラシ(PDF)→ Public_Pension (外国語での案内もあり)

10年年金について

年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が11月16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しです。

受給には本人か代理人が年金事務所に請求書を提出する必要があります。

この代理人は委任状が必要です。もちろん、我々、社労士も代理人になることが出来ます。

新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計します。10年に満たない場合でも、合算対象期間(カラ期間)という期間を合計すると受給権が発生する可能性もあります。

年金額は保険料の納付期間に応じて増えますので、国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円ですから、40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くはなります。それでも、無年金者が減るという意味では、大きな改正になります。

高齢の女性で、このようなケースに該当する方も一定数いらっしゃいます。なかなかお一人で動ける方ばかりではないと思いますので、まわりの方で気になる方がいらっしゃいましたら、お声かけください。

【ホームページの情報に関する免責事項】

「当ホームページ」に掲載された内容については、正確さを期しておりますが、ご利用者ご自身の責任及び判断のもとにご利用ください。ご利用者が当ホームページの情報に基づき行う一切の行為について、弊所は一切の責任を負いかねます。

具体的なご相談は、直接弊所までお願いいたします。